資格名 | 歴史能力検定

※呼称を「歴検 」と省略して言われることもあります。 |

資格の種類 | 民間検定試験 |

主催者 | 歴史能力検定協会 |

資格の概要 | 歴史能力検定の難易度やレベル、勉強法などを知ることで試験合格を実現できれば、異なる歴史的、文化的背景や価値観を持つ他の国の人々に対して、我が国の歴史や伝統、文化などを適切に説明し理解を求めたり、主張したりすることができるようになります。

そのためこの検定試験では、多くの人が歴史を体系的に学ぶことを通じて、世の中のさまざまな出来事の歴史的背景を把握し、今の時代を理解できる力が養われるように出題内容にも工夫がされています。

受験級は専門家に匹敵するレベルの1級から、小学校で学ぶ程度の歴史知識5級まで、1級、2級、3級、準3級、4級、5級の6つです。また、1級と2級と3級は日本史、世界史別々にあり、準3級、5級は日本史のみ、4級は日本史、世界史混合です。 正式には、9つの受験の種類があります。

受験者数は2000年には9,835人で、2007年には46,360人と4倍に増加、一昨年2010年は少し減りましたが30,000人強で人気のある検定試験です。

※受験科目の免除制度

・「日本史1級」または「日本史2級」の合格者には、高等学校卒業程度認定試験の科目「日本史B」が、また、「世界史1級」または「世界史2級」の合格者には、高卒認定の科目「世界史B」の受検をそれぞれ免除されます。

・「日本史1級」または「日本史2級」の合格者には、国土交通大臣が実施する通訳案内士試験の「日本歴史」の科目が免除されます。

・その他、「日本史1級」に、合計3回以上合格した者には「歴検日本史修士」の称号が、合計5回以上合格した者には「歴検日本史博士」の称号が、協会より与えられます。また、入試の際に「歴検 」の資格取得者を評価の対象や参考にする学校、また卒業に必要な単位として通常の授業の代わりに認定している学校もあります。

この試験を受験するメリットとしては、以下のような考えられます。

●学生の場合には

・学校の授業の理解を深める

・入試対策

・将来の進路選択の参考

●また、社会人の場合には

・教養の向上

・自己啓発

・キャリアアップ

・語学学習(歴史を通して異文化理解を深める)

|

試験の合格率・難易度 | ●難易度

準3級・4級・5級 「D」 易しい

3級 「C」 やや易しい

2級 「B-下」 普通の下位

【資格の難易度レベル】

歴史能力検定の難易度は、あまり多くの方に知られていないような気がします。2級以上の試験は非常に難しいです。漢検より難しいのでは、と言われることもあるくらい難易度が高い試験です。

3級までは高校の教科書レベルで対応できますが、2級以上では、2級で記述問題があり、1級では記述と論述問題が加わり、問題も大学レベルになり相当難しくなります。たぶん、歴史を専門的に学んでいない人には無理なレベルかもしれません。

一方で、傾向が強く出ている試験でもあります。5級から準3級までは合格率が高く、3級から1級までは合格率が低いという傾向にあります。ただ、1~3級の日本史と世界史では、級が同じであれば難易度の差はありません。

--------------------------------------------

●合格率

詳細な試験結果は2015年以降は公開されていません。

※公式サイトには、第40回の実績として以下のように掲載されています。

5級:94%、4級:72.7%、準3級:75.7%、3級:日本史39.5% 世界史32.1%、

2級:日本史36.3% 世界史58.8%、1級:日本史28.3% 世界史30.7%

・2015年歴史能力検定試験結果

受験者数9,258名 合格者数4,822名 平均合格率52.1%

・2014年歴史能力検定試験結果

受験者数11,552名 合格者数6,958名 平均合格率60.2%

・2013年歴史能力検定試験結果

受験者数12,183名 合格者数6,903名 平均合格率56.7% |

試験の内容・勉強法 | 歴史能力検定試験の出題は、学校で学ぶ教科書の範囲だけでなく歴史知識や理解力、、国内外のさまざまな事柄の歴史的背景や、歴史物のテレビ・小説などからも幅広く出題されています。

世界史と日本史を比較すると、世界史の方が範囲が広く、暗記量は多くなる傾向があります。しかし、日本史は細かい年号や人物名など、詳細な知識が求められる場合があります。また、日本史は、特定の出来事や人物について深く掘り下げる問題が出題されることがありますが、世界史は、大まかな流れや比較論が中心となることが多いです。

試験対策は、テキストを読んで問題集や過去問で演習する方法しか特にありません。テキストや参考書は、歴史能力検定協会監修のものを使うのがいいでしょう。4級や準3級クラスまでなら、中学校の教科書と参考書を中心に学習して、あとは問題集で演習をする方法でも対応できます。1級では、歴史以外には歴史にまつわる文化の知識も意識してテキストを細部まで読んでおく必要があります。テキストは最初に一度だけ読み込む程度にしておき、あとはひたすら過去問を解きながら解答も確認し、該当の範囲をテキストでも確認するという勉強法が効果的のようです。過去問を何度も解くことで出題の形式にも慣れることができ、出題傾向のクセを把握することもできます。

この資格は、旅行関係の会社に就職し、旅行関係の資格と併用して取得しておくと、仕事の上で役立つことが多いと思います。それ以外には、趣味で歴史が好きな人には楽しい勉強になるはずですから、ついでに取っておくに越したことはないと思います。

歴史能力検定1級・2級の日本史と世界史は高等学校卒業程度認定試験の科目免除指定になっています。また、歴史能力検定1級・2級の日本史は全国通訳案士試験の科目免除指定にもなっています。

|

試験日程 | ・試験実施:年1回(11月下旬)

・申し込み方法:インターネット又は郵便払込取扱票での申し込み

・申込期間:8月下旬~10月中旬頃まで(年1回)

・合格発表:1月中旬頃

第44回 2025年 歴史能力検定日程(個人受検)

試験日: 2025年11月23日(日)

申込受付 : 2025年10月14日 (火) 締切 |

受験資格 | ・受験資格は特にありません。誰でも好きな級から受験できます。 |

試験会場 | ・全国主要都市の30会場

北海道、青森、宮城、秋田、茨城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、福井、山梨、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、鳥取、岡山、広島、山口、香川、愛媛、福岡、熊本、沖縄 |

受験費用 |

- 1級 日本史・世界史 各8,000円(各税込)

- 2級 日本史・世界史 各7,000円

- 3級 日本史・世界史 各5,000円

- 準3級 日本史 4,000円

- 4級 歴史基本 3,100円

- 5級 歴史入門 2,900円

|

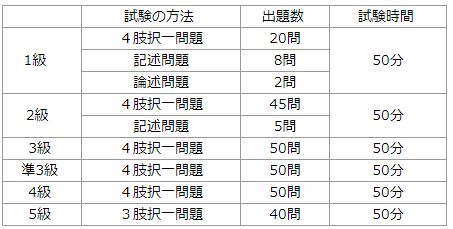

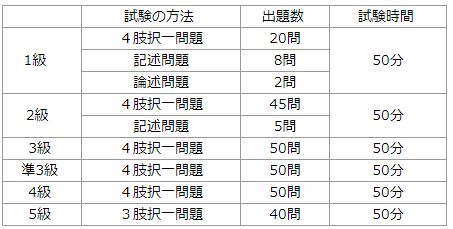

試験方式 | 1級から5級までレベルごとに筆記試験を実施し、各100点満点で合否を判定します。

●級・試験の方式・出題数・試験時間

※1級、2級、3級、準3級、4級、5級とも合格基準は正解率60%が目安となりますが、各試験により変動します。

※3級以上は「日本史」と「世界史」に分かれますが、それぞれ別個の試験になりますので、どちらか一方を受験することも、両方を受験することもできます。

●合格基準

・各級とも100点満点中、60%以上の正答率で合格となります。 (難易度により変動します)

|

試験科目 | 学校で学ぶ歴史知識を中心に、国内外で起こっているさまざまな事柄の歴史的背景や、歴史物のテレビ・小説などの内容など、幅広く出題されます。

●級・科目毎の出題範囲と出題内容

【1級】学校での学習にとらわれない広い範囲から出題されます。

出題形式も4肢択一問題をはじめ、記述・論述問題などがあります。

【2級】出題されるテーマは高校で学ぶ程度ですが、比較的高度な歴史知識が要求されます。

自信のある方むけの試験です。また記述問題も出題されます。

【3級】高校で学ぶ基礎的な歴史知識を問う試験です。

社会人や高校生が自分の歴史知識を試すのに最適な試験です。

【準3級】中学校で学ぶ程度の歴史知識を基本に、それにとらわれない範囲からも出題されます。

準3級は「世界史」の科目はありません。

【4級】中学生程度の日本史の問題が出題されます。

日本史と世界史を一つにした試験で、歴史の常識問題が出題されます。

【5級】小学校修了程度の基本的な日本史の問題が出題されます。

小学生や中学生が自分の歴史知識を試すのに最適な試験です。 |

試験関連情報 | 【資格の難易度情報】

・資格の難易度とランキング(準3,4,5級)

・ジャンル別資格の難易度ランキング

関連資格

通訳案内士

高等学校卒業程度認定試験 |

問い合わせ先 | 歴史能力検定協会

http://www.rekiken.gr.jp/

〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10

アーバンネット中野ビル LEC内

電話 03-5913-6407 |

| 【以下の各項には一部広告が含まれています。】 |

教材(テキスト・参考書) | 歴史能力検定対策教材 |

教材(過去問・問題集) | 歴史能力検定試験 練習問題

歴史能力検定 過去問集 |

講座・スクール | - |